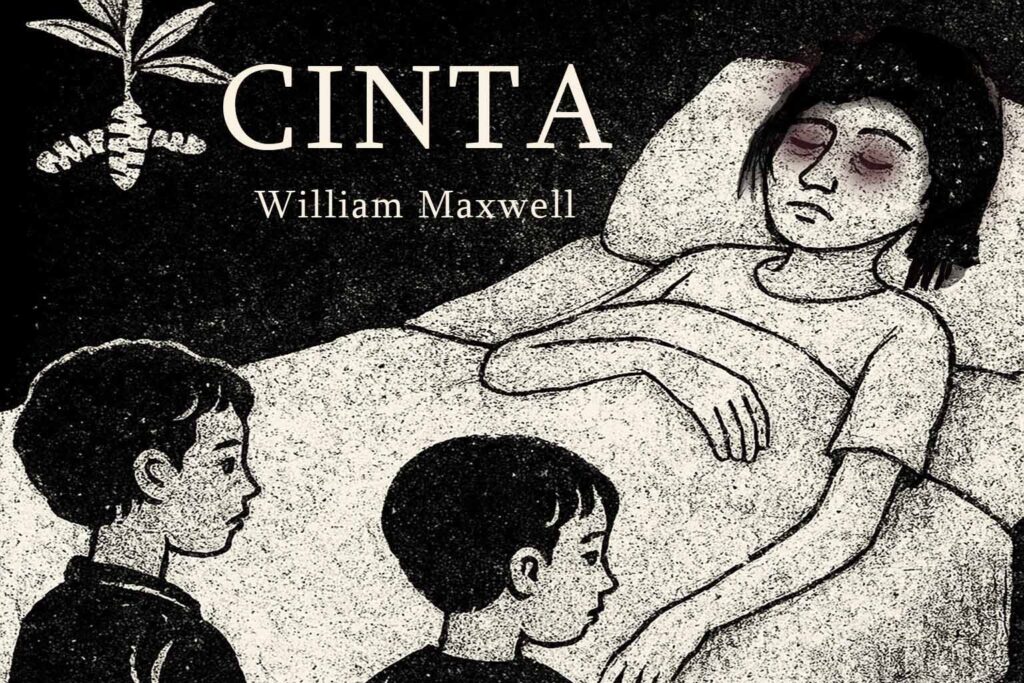

William Maxwell

Miss Vera Brown, ia menulis di papan tulis, huruf demi huruf dalam metode Palmer yang sangat rapi dengan bentuk huruf oval. Guru kami untuk kelas lima. Nama itu seolah-olah diukir di batu.

Saat ia memanggil nama-nama di daftar hadir, suaranya selembut ekspresi di matanya yang cokelat tua dan indah. Ia mengingatkanku pada bunga viola. Ketika ia meminta Alvin Ahrens menjawab dan Alvin berkata, “Saya tahu tapi tidak bisa menyampaikannya,” kelas terkikik, tetapi ia berkata, “Cobalah,” dengan nada membesarkan hati, dan menunggu untuk memastikan bahwa Alvin benar-benar tidak tahu jawabannya, dan kemudian berkata, kepada salah satu tangan yang melambai di udara, “Beri tahu Alvin berapa seperlima dari tiga per delapan.” Jika kami datang terlambat, dengan wajah memerah dan napas terengah-engah dan siap menyampaikan alasan yang sudah kami pikirkan sepanjang jalan, ia akan mendahului sebelum kami bersuara, “Aku yakin kalian tidak sengaja. Tolong tutup pintunya, dan duduklah di tempat kalian.” Jika ia menahan kami setelah jam sekolah, itu bukan untuk memarahi, tetapi untuk membantu kami menyelesaikan bagian yang sulit.

Seseorang meninggalkan sebutir apel merah besar di mejanya agar ia menemukannya saat masuk ke kelas, dan ia tersenyum lalu menyimpannya di laci meja. Orang lain meninggalkan bunga aster ungu, yang lalu ia taruh di gelas minumnya. Setelah itu, hadiah-hadiah terus berdatangan. Ia satu-satunya guru cantik di sekolah. Ia tak perlu meminta kami diam atau berhenti saling lempar penghapus. Kami tak pernah berpikir untuk melakukan apa pun yang akan membuatnya kecewa.

Satu orang berhasil mencari tahu kapan hari ulang tahunnya. Saat ia keluar dari ruangan, kelas sepakat menghadiahinya bunga. Lalu kami mengadakan pemungutan suara, dan pemenangnya adalah bunga kacang polong manis. Ketika ia melihat paket dari toko bunga di mejanya, ia berkata, “Oh?”

“Buka! Buka!,” seru kami semua.

Jari-jarinya yang halus seolah memerlukan waktu lama untuk melepas pita. Akhirnya, ia membuka tutup kotak dan berseru.

“Baca kartunya!” kami berteriak.

Kartu itu berbunyi: Selamat Ulang Tahun untuk Nona Vera Brown, dari Kelas Lima.

Ia mencium bunga-bunga itu dan berkata, “Terima kasih banyak,” lalu mengalihkan perhatian kami ke pelajaran mengeja.

Seusai sekolah, kami mengawalnya bersama-sama ke pusat kota untuk menonton pemutaran khusus Hearts of the World karya D. W. Griffith. Ia tidak boleh membeli tiket sendiri. Kami membelikannya.

Kami ingin ia menjadi guru kami selamanya. Kami ingin naik ke kelas enam, tujuh, dan delapan, dan selanjutnya SMA, dan membawanya terus bersama kami. Tapi itu tidak terjadi. Suatu hari ada guru pengganti. Kami mengharapkan guru kami kembali keesokan harinya, tetapi ia tidak datang. Minggu demi minggu berlalu, dan guru pengganti terus duduk di meja Nona Brown, meminta kami menjawab dan memberi kami ujian dan mengembalikannya ke kami dengan nilai, dan kami berperilaku seperti saat Nona Brown mengajar kami, sebab kami tidak ingin ia nanti kembali dan mendapati kami tidak baik kepada guru pengganti. Suatu Senin pagi, guru pengganti berdehem dan berkata bahwa Nona Brown sakit dan tidak akan kembali sampai akhir semester.

Pada musim gugur, kami sudah naik ke kelas enam, dan ia masih belum kembali. Benny Irish tahu dari ibunya bahwa Nona Brown tinggal bersama bibi dan pamannya di sebuah peternakan sekitar satu mil dari batas kota. Suatu sore seusai sekolah, aku dan Benny mengayuh sepeda untuk menemuinya. Di dekat percabangan jalan menuju pemakaman dan lapangan Chautauqua, ada lumbung merah dengan poster sirkus besar yang menunjukkan seluruh bagian dalam tenda Sells-Floto Circus dan segala yang terjadi di ketiga ring. Di musim panas lalu, dari kursi belakang mobil Chalmers terbuka milik ayahku, aku biasa menjulurkan leher saat melewati belokan itu, berharap bisa melihat harimau dan para pemain trapeze, dan tidak pernah bisa. Poster itu kini sudah usang karena cuaca dan kertasnya koyak moyak.

Hari sudah mulai gelap ketika kami mengayuh di jalur menuju rumah peternakan tempat Nona Brown tinggal.

“Kamu yang mengetuk,” kata Benny saat kami naik ke beranda.

“Tidak, kamu saja,” kataku.

Kami tidak membayangkan bagaimana rasanya bertemu dengannya. Kami tidak akan terkejut jika ia sendiri yang membuka pintu dan mengangkat tangannya dengan kaget saat melihat kami, tetapi seorang wanita yang jauh lebih tua membuka pintu dan berkata, “Kalian mau apa?”

“Kami ingin bertemu Nona Brown,” kataku.

“Kami muridnya di sekolah,” jelas Benny.

Aku bisa melihat wanita itu ragu-ragu apakah harus menyuruh kami pergi, tetapi ia berkata, “Aku akan tanya apakah dia mau bertemu kalian,” dan meninggalkan kami di beranda untuk waktu yang terasa sangat lama. Lalu ia muncul lagi dan berkata, “Kalian boleh masuk.”

Saat kami mengikutinya melewati ruang tamu, dalam cahaya redup aku bisa melihat organ kuno sebagaimana yang biasa ada di gereja-gereja desa, lantai berlapis linoleum, kursi-kursi tegak yang tidak nyaman, dan potret keluarga di balik kaca cembung dalam bingkai oval besar.

Ruangan berikutnya diterangi lampu minyak tanah, tetapi terasa jauh lebih gelap ketimbang ruangan tanpa lampu yang baru kami lewati. Guru kami di tempat tidur besar bersandar pada bantal, tetapi ia sangat berubah. Lengannya seperti ranting, dan yang terlihat hidup hanya matanya, sangat besar dan dikelilingi lingkaran gelap. Ia berhasil menunjukkan sedikit tanda mengenal kami, tetapi aku tercenung menyadari bahwa ia tampaknya tidak senang melihat kami. Ia bukan milik kami lagi. Ia milik penyakitnya.

Benny berkata, “Semoga cepat sembuh.”

Kami tidak berbuat apa-apa, meskipun kami ingin menyentuhnya. Dalam sekejap kami sudah ada di luar, di atas sepeda kami, mengayuh menembus senja menuju belokan jalan ke arah kota.

Beberapa minggu kemudian, aku membaca di Lincoln Evening Courier bahwa Nona Vera Brown, yang mengajar kelas lima di Sekolah Sentral, meninggal karena tuberkulosis, berusia dua puluh tiga tahun lebih tujuh bulan.

*

Sesekali aku mengikuti ibuku saat ia meletakkan bunga di makam kakek-nenekku. Ia hafal liku-liku jalanan berkerikil di pemakaman itu, tetapi aku tidak, dan aku akan membaca nama-nama di batu nisan: Brower, Cadwallader, Andrews, Bates, Mitchell. In loving memory of. Infant daughter of. Beloved wife of. Pemakaman itu begitu luas dan begitu banyak orang dimakamkan di sana; akan butuh waktu lama untuk menemukan makam tertentu jika kamu tidak tahu letaknya. Namun aku tahu, sebagaimana aku kadang bisa tahu isi bungkusan paket, bahwa wanita tua yang membukakan pintu untuk kami, dan yang merawat Nona Brown selama hari-hari sakitnya, pergi ke pemakaman secara rutin dan membuang air tengik di wadah timah yang ditempatkan di bawah permukaan rumput di kaki makamnya, lalu mengisinya dengan air segar dari keran dekat situ dan menata bunga yang dibawanya sedemikian rupa untuk menyenangkan mata orang yang masih hidup dan mata tertutup orang yang sudah mati.[]

*) Diterjemahkan oleh A.S. Laksana, dari “Love”, dalam kumpulan That Glimpse of Truth: 100 Finest Short Stories Ever.

William Maxwell (1908–2000) adalah editor fiksi The New Yorker selama bertahun-tahun, tetapi sejak kematiannya, karya-karyanya sendiri mulai sangat dihargai. Ia mengedit banyak penulis terkenal abad lalu, termasuk Vladimir Nabokov, John Updike, J.D. Salinger, Eudora Welty, dan Isaac Bashevis Singer. Ia menikah selama lima puluh lima tahun dan meninggal pada umur menjelang 92, delapan hari setelah istrinya, Emily, seorang pelukis.

Leave a Reply