Chimamanda Ngozi Adichie

Aku benci punya aksen. Aku benci saat orang-orang memintaku mengulang kata-kata karena mereka diam-diam tertawa dalam hati, tahu bahwa aku bukan orang Amerika. Sekarang aku menjawab bahasa Igbo ayahku dengan bahasa Inggris. Aku juga ingin melakukannya dengan ibuku, tapi kurasa dia belum akan menerimanya.

Ketika orang bertanya dari mana asalku, Ibu ingin aku menjawab Nigeria. Pertama kali aku mengatakan Philadelphia, dia berkata, “Bilang Nigeria.” Kali kedua, dia menampar belakang kepalaku dan bertanya dalam bahasa Igbo, “Ada apa dengan kepalamu?”

Saat itu aku sudah mulai sekolah dan kuberitahu dia bahwa orang Amerika tidak begitu. Kamu berasal dari tempat kelahiranmu, tempat tinggalmu, atau tempat yang kamu rencanakan tinggal lama. Ambil contoh Cathy. Dia dari Chicago karena dia lahir di sana. Adiknya dari sini, Philadelphia, karena lahir di Rumah Sakit Jefferson. Tapi ayah mereka, yang lahir di Atlanta, sekarang dari Philadelphia karena tinggal di sini.

Orang Amerika tidak peduli dengan omong kosong soal desa leluhur, tempat nenek moyangmu punya tanah, tempat kamu bisa menelusuri garis keturunanmu ratusan tahun ke belakang. Dan apa gunanya menelusuri garis keturunan?

Aku tetap mengatakan dari Philadelphia saat Ibu tak ada. (Aku hanya bilang Nigeria kalau seseorang mengomentari aksenku, dan aku selalu menambahkan, tapi aku tinggal di Philadelphia bersama keluargaku.)

Begitu pula aku menyebut diriku Lin saat Ibu tak ada. Dia suka berpanjang-panjang tentang betapa indahnya nama Igbo, Ralindu, betapa nama itu begitu berarti baginya, Memilih Hidup, karena apa yang telah dia lalui, karena kakak-kakakku meninggal saat bayi. Dan aku memahami kesedihannya, jangan salah paham, tapi nama Ralindu, ditambah dengan aksen, terlalu berat bagiku saat ini, apalagi sekarang aku dan Matt sedang dekat.

Ketika teman-temanku menelepon, Ibu mengulang, “Lin?” seperti keheranan, seolah dia tak tahu siapa itu. Kamu pasti mengira dia belum tiga tahun tinggal di sini (kadang aku bilang pada orang-orang enam tahun) dari caranya bertingkah.

Dia masih suka mengakhiri pengamatannya dengan “Amerika!” Saat di restoran, “Lihat betapa banyak makanan yang mereka buang, Amerika!” Atau di toko, “Lihat betapa banyak mereka menurunkan harga dari minggu lalu, Amerika!”

Tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Dia tidak lagi membuat tanda salib sambil menggigil setiap kali televisi melaporkan berita pembunuhan. Dia tidak lagi memeriksa catatan petunjuk arah saat mengemudi ke toko kelontong atau mal. Meski begitu, catatan petunjuk dalam tulisan rapi Ayah itu masih ada di laci mobil. Dia masih mencengkeram setir kuat-kuat, dan sering melirik kaca spion untuk melihat mobil polisi. Dan aku sudah terbiasa mengatakan, Ibu, polisi Amerika tidak sembarangan menghentikanmu. Kamu harus melakukan sesuatu yang salah dulu, misalnya ngebut.

Aku akui, aku juga kagum saat kami pertama kali tiba. Aku memandangi rumah itu dan aku tahu mengapa Ayah tidak langsung membawa kami setelah menyelesaikan residensinya, mengapa dia memilih bekerja lebih dulu selama tiga tahun, dengan pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan. Dulu aku suka keluar hanya untuk memandangi rumah itu, memandangi keanggunan eksterior batunya, mengagumi bagaimana rumput mengelilinginya seperti selimut berwarna mangga muda. Di dalam, aku menyukai tangga melengkung di lorong, pegangannya yang mengkilap, dan perapian marmer kuno yang membuatku merasa seperti berada di lokasi syuting film asing. Aku bahkan menyukai suara klok-klok-klok lantai kayu saat aku berjalan dengan sepatu, berbeda dengan lantai semen yang sunyi di rumah dulu.

Suara lantai kayu itu sekarang menggangguku, terutama saat Ayah mengundang beberapa kolega dari rumah sakit, dan aku berada di ruang bawah tanah. Ayah tidak lagi meminta Ibu menyiapkan hidangan untuk tetamunya; dia memesan nampan kecil berisi keju dan buah dari jasa pesan-antar. Mereka pernah bertengkar soal itu; Ayah mengatakan bahwa orang kulit putih tidak peduli dengan moi-moi dan chin-chin, makanan yang Ibu ingin buat, dan Ibu membalas, dalam bahasa Igbo, menyuruh Ayah bangga pada jati dirinya dan menawarkan makanan-makanan itu lebih dulu untuk melihat apakah mereka suka. Sekarang, mereka bertengkar tentang cara Ibu bersikap di setiap acara kumpul-kumpul.

“Kamu harus lebih banyak ngobrol dengan mereka,” kata Ayah. “Buatlah mereka merasa diterima. Jangan bicara dalam Igbo saat mereka di sini.”

Dan Ibu akan berteriak, “Jadi sekarang aku dilarang bicara dalam bahasaku di rumahku sendiri? Katakan, apa mereka mengubah sikap mereka saat kamu ke rumah mereka?”

Itu bukan pertengkaran sungguhan, tidak seperti orang tua Cathy, yang berakhir dengan pecahan beling di mana-mana, yang dibersihkan Cathy sebelum sekolah agar adiknya tidak melihat. Ibu masih bangun pagi untuk menyiapkan kemeja Ayah di tempat tidur, membuatkan sarapan, menyiapkan makan siangnya dalam wadah. Ayah bisa memasak saat dia masih sendiri—dia hidup sendiri di Amerika hampir tujuh tahun—tapi sekarang tiba-tiba dia tidak bisa memasak. Dia bahkan tidak tahu cara menutup panci setelah mengambil makanan, tidak, dia bahkan tidak bisa mengambil makanan sendiri dari panci. Ibu khawatir saat dia mendekati kompor.

“Kamu jago masak, Chika,” kata Ayah dalam Igbo setiap selesai makan. Ibu tersenyum, dan aku tahu dia sedang merencanakan sup berikutnya yang akan ia masak, sayuran baru yang akan ia coba.

Semua makanannya berbasis Nigeria, tapi dia suka mencoba-coba dan mengganti bahan yang tidak tersedia di toko Afrika. Kentang panggang menggantikan ede. Bayam menggantikan ugu. Dia bahkan sudah menemukan cara membuat sereal farina agar teksturnya mirip fufu sebelum Ayah membawanya ke toko Afrika yang menjual tepung singkong. Dia tidak lagi menolak membeli pizza dan kentang goreng beku, tapi dia masih menggerutu saat aku memakannya; dia bilang makanan itu menghisap darah, makanan yang buruk. Setiap hari dia memasak sup baru, hampir setiap hari, dan dia memaksaku memakannya. Dia mengawasi saat aku dengan malas membentuk fufu menjadi bola-bola dan mencelupkannya ke dalam sup kental; dia bahkan mengawasi tenggorokanku saat aku menelan, seolah memastikan bahwa bola-bola itu benar-benar turun dan mengendap di perut.

Kurasa Ibu senang ketika orang-orang itu datang, orang-orang yang kusebut tamu tak sengaja, sebab mereka selalu lahap menyantap masakannya. Mereka selalu orang Nigeria, selalu baru tiba di Amerika. Mereka mencari nama-nama di buku telepon, mencari orang Nigeria. Yang sesama Igbo mengatakan kepada Ayah betapa senangnya menemukan Eze, nama Igbo, setelah berderet-deret nama Yoruba, seperti Adebisi dan Ademola. Tapi, sambil melahap pisang goreng buatan Ibu, mereka akan menambahkan bahwa di Amerika setiap orang Nigeria adalah saudara.

Saat Ibu memaksaku keluar untuk menyapa mereka, aku berbicara dalam bahasa Inggris meski mereka menggunakan Igbo, sembari berpikir bahwa mereka seharusnya tak ada di sini, bahwa mereka ada hanya karena kebetulan kami sama-sama Nigeria. Mereka biasanya tinggal hanya beberapa hari sampai mereka tahu apa yang harus dilakukan, Ayah tegas soal itu. Dan sampai mereka pergi, aku tak pernah berbicara Igbo dengan mereka.

Cathy suka datang untuk bertemu mereka. Dia terpesona pada mereka. Dia mengobrol dan menanyakan kehidupan mereka di Nigeria. Orang-orang itu senang menceritakan penderitaan—bagaimana mereka menderita di tangan tentara, bos, suami, mertua. Menurutku Cathy terlalu bersimpati, dan dia bahkan pernah menceritakan orang-orang itu ke ibunya, yang lalu meneruskan cerita ke orang lain yang mempekerjakan orang Nigeria. Cathy keren. Dia satu-satunya teman yang bisa benar-benar kuajak bicara. Tapi kadang aku merasa dia seharusnya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan tamu-tamu tak sengaja kami, sebab dia mulai terdengar seperti Ibu, tapi tanpa nada sengit, saat mengatakan, “Kamu seharusnya bangga pada aksen dan negaramu.” Aku bilang, “Ya, aku bangga pada Amerika.” Aku orang Amerika meski baru punya green card.

Dia bicara soal Matt juga. Katanya, aku tak perlu berusaha terlalu keras untuk menjadi orang Amerika demi Matt, sebab jika dia mencintaiku, dia akan menyukaiku apa adanya. (Ini karena aku dulu meminta Cathy mengucapkan kata-kata agar aku bisa berlatih intonasi Amerika yang tepat. Seharusnya Nigeria tidak usah dijajah Inggris, sulit sekali menghilangkan cara mereka memberi tekanan pada suku kata yang salah.) Please. Aku pernah melihat Matt menertawakan anak India yang namanya tak bisa diucapkan oleh siapa pun. Aksen anak itu begitu kental sampai namanya pun tak terdengar jelas—setidaknya ada satu orang yang lebih buruk dariku. Matt bahkan tak tahu namaku Ralindu. Dia tahu orang tuaku dari Afrika dan mengira Afrika adalah sebuah negara, itu saja. Mula-mula anting berkilau di telinga kirinyalah yang menarik perhatianku. Sekarang semuanya, bahkan cara dia berjalan, cara dia melemparkan kaki jauh-jauh ke depan tubuhnya.

Butuh waktu untuk membuat dia memperhatikan aku. Cathy membantu, dia dengan berani mendatanginya dan mengajak duduk bersama kami saat makan siang. Suatu hari dia bertanya, “Lin seksi, bukan?” Dan Matt menjawab ya. Hanya saja, Cathy tidak menyukainya. Tapi aku dan Cathy memang tidak selalu menyukai hal yang sama; itulah yang membuat persahabatan kami tulus.

Ibu dulu sangat berhati-hati soal Cathy. Dia akan mengingatkan, “Ngwa, jangan terlalu lama di rumah mereka. Jangan makan di sana juga. Mereka mungkin berpikir kita tidak punya makanan sendiri.” Dia mengira orang Amerika punya kebiasaan bodoh yang sama persis dengan orang-orang di kampung halaman. Kamu tidak mengunjungi orang berkali-kali kecuali mereka membalas kunjungan, atau kamu akan dianggap tidak tahu sopan santun. Kamu tidak makan di rumah orang berkali-kali jika mereka belum makan di rumahmu. Please.

Dia bahkan pernah melarangku ke rumah Cathy selama sebulan atau lebih, sekitar dua tahun lalu. Itu musim panas pertama kami di sini. Sekolahku mengadakan acara masak-masak keluarga. Ayah sedang bertugas, jadi aku dan Ibu pergi sendiri. Aku heran, jangan-jangan Ibu memasang piringan gelap di bagian wajahnya yang dia sebut mata, tidakkah dia melihat bahwa orang-orang Amerika mengenakan celana pendek dan kaus di musim panas? Dia memakai gaun panjang kaku, biru dengan kerah putih lebar. Dia berdiri bersama ibu-ibu lain, yang semuanya chic dengan celana pendek dan kaus, dan dia tampak seperti wanita lugu dengan busana berlebihan untuk acara barbekyu. Aku menghindarinya hampir sepanjang waktu. Ada banyak ibu kulit hitam di sana, jadi siapa pun dari mereka bisa kujadikan ibu.

Saat makan malam, kukatakan kepadanya, “Ibu Cathy memintaku memanggilnya Miriam.” Dia menoleh, ada tanda tanya di matanya. “Miriam adalah nama panggilannya,” kataku. Lalu aku buru-buru menambahkan, “Kurasa Cathy bisa memanggilmu Chika.” Ibu diam saja dan terus mengunyah potongan daging dari supnya. Lalu dia menoleh. Mata gelapnya menyala dari seberang meja, kata-kata Igbo meledak. “Apa kamu ingin kutampar sampai gigimu lepas? Sejak kapan anak kecil memanggil orang yang lebih tua dengan nama panggilan?” Aku bilang maaf dan menunduk untuk membentuk bola-bola fufu ekstra hati-hati. Membalas tatapannya akan memicu dia memberikan berbagai ancaman.

Aku tidak boleh ke rumah Cathy selama sebulan setelah itu, tapi Ibu mengizinkan Cathy datang. Cathy akan bergabung dengan Ibu dan aku di dapur, dan kadang mereka berbincang berjam-jam tanpa aku. Sekarang Cathy tidak lagi menyalami Ibu dengan “Hai”, tetapi “Selamat Sore” atau “Selamat Pagi” karena Ibu memberi tahu dia seperti itulah cara anak-anak Nigeria menyalami orang dewasa. Dia juga tidak memanggil Ibu “Ny. Eze”, tetapi “Bibi”.

Cathy mengagumi banyak hal pada Ibu. Seperti cara dia berjalan. Anggun. Atau cara dia bicara. Merdu. (Ibu bahkan tidak berusaha mengucapkan kata-kata dengan cara Amerika. Dia masih mengatakan boot dan bukan trunk, demi Tuhan.)

Atau saat Ibu memelukku ketika aku pertama kali mendapat haid. Cathy bilang itu sungguh hangat. Ibunya hanya berkata “oh” dan mereka pergi membeli pembalut dan celana dalam. Sebenarnya, saat Ibu memelukku dua tahun lalu, dan mendekapku erat seolah aku baru memenangkan lomba besar, aku sama sekali tidak merasa itu hangat. Aku ingin mendorongnya jauh-jauh, dia berbau asam, seperti sup onugbu.

Ibu mengatakan itu anugerah tak ternilai, aku kelak akan melahirkan anak-anak, dan aku harus menjaga kakiku rapat agar tidak membuatnya malu. Aku tahu dia akan menelepon ke Nigeria dan memberitahu bibi-bibiku dan Mama Nnukwu, dan kemudian mereka akan bicara tentang anak-anak tangguh yang akan kulahirkan suatu hari nanti, tentang suami baik yang akan kudapatkan.

*

Matt akan datang hari ini, kami akan mengerjakan makalah bersama. Ibu mondar-mandir di rumah. Di Nigeria, perempuan berteman dengan perempuan, dan laki-laki berteman dengan laki-laki. Kalau perempuan dan laki-laki, itu bukan sekadar teman, pasti ada sesuatu yang lebih. Aku memberi tahu Ibu bahwa di Amerika berbeda dan dia bilang dia tahu. Dia meletakkan sepiring chin-chin yang baru digoreng di meja makan, tempat aku dan Matt akan belajar. Saat dia kembali naik ke atas, aku membawa chin-chin itu ke dapur. Aku bisa membayangkan wajah Matt saat dia bilang, apaan ini? Ibu keluar dan mengembalikan chin-chin itu ke meja makan. “Ini untuk tamumu,” katanya.

Telepon berdering dan aku berdoa semoga dia akan lama. Bel pintu berbunyi, dan itu dia Matt, antingnya berkilau, tangannya memegang map.

Aku dan Matt belajar sebentar. Ibu mendekat dan saat Matt menyalaminya ‘Hai’, dia menatapnya, diam sesaat, lalu Matt melanjutkan, “Apa kabar?” Ibu bertanya apa kami sudah hampir selesai, dalam bahasa Igbo, dan sebelum aku menjawab ya, aku diam lama agar Matt tidak berpikir aku fasih berbahasa Igbo. Ibu naik ke atas dan menutup pintunya.

“Ayo ke kamarmu, mendengarkan CD,” kata Matt setelah beberapa saat. “Kamarku berantakan,” kujawab begitu ketimbang, “Ibuku tak akan pernah mengizinkan laki-laki masuk ke kamarku.” “Ke sofa saja kalau begitu. Aku capek.” Kami duduk di sofa dan dia menyelipkan tangannya ke dalam kausku. Aku menahan tangannya. “Di luar kaus saja.”

“Ayolah,” katanya. Napas dan suaranya sama-sama terdengar mendesak. Aku melepaskan tangannya dan tangan itu kemudian menyelinap ke bawah kausku, menggenggam payudaraku yang masih terbungkus kutang nilon. Dengan cepat tangannya bergerak ke punggungku dan melepaskan pengait kutang. Matt jago, bahkan aku sendiri tak bisa melepaskan kutang secepat itu dengan satu tangan. Tangannya kembali dan menggenggam payudaraku yang kini telanjang. Aku mengerang, karena rasanya enak dan aku tahu memang itulah yang seharusnya kulakukan. Di film, wajah para wanita selalu tampak mabuk kepayang pada momen ini.

Dia sekarang panik, seperti terserang demam malaria. Dia mendorongku ke belakang, mengangkat kausku sehingga menggumpal di leherku, dan melepas kutangku. Aku tiba-tiba merasakan hawa sejuk di tubuhku bagian atas yang terbuka. Payudaraku terasa lembap, hangat, dan lengket. Aku pernah membaca buku tentang seorang pria yang mengisap payudara istrinya terlalu kuat sampai-sampai tak menyisakan apa pun untuk bayi mereka. Matt mengisap seperti pria itu.

Lalu aku mendengar pintu terbuka. Aku mendorong kepala Matt ke atas dan memakai kausku dalam hitungan detik. Kutangku, putih mencolok di atas sofa kulit warna cokelat, seperti berkedip padaku. Aku mendorongnya ke belakang sofa tepat saat Ibu tiba.

“Bukankah sudah waktunya tamumu pulang?” tanyanya dalam Igbo.

Aku takut melihat Matt, takut ada sisa susu di bibirnya. “Dia mau pulang,” kataku dalam bahasa Inggris. Ibu terus berdiri di situ. Kukatakan kepada Matt, “Kurasa sebaiknya kamu cepat-cepat pergi.” Dia berdiri dan mengambil kertas-kertas dari meja. “Yah. Selamat malam.”

Ibu berdiri kaku, memandangi kami berdua.

“Dia bicara padamu, Ibu. Dia bilang selamat malam.”

Ibu mengangguk, tangan bersedekap. Tiba-tiba kata-kata Igbo-nya menyembut. Apa aku gila membiarkan laki-laki tinggal selama itu? Dia pikir aku punya akal sehat! Kapan kami meninggalkan meja makan dan pindah ke sofa? Mengapa kami duduk begitu dekat?

Matt berjalan ke pintu selagi Ibu bicara. Tali sepatunya belum diikatkan dan melambai-lambai saat dia berjalan. “Sampai jumpa,” katanya di pintu.

Ibu melihat kutangku di belakang sofa hampir seketika. Dia menatapnya lama sebelum menyuruhku ke kamar. Dia naik sesaat kemudian. Bibirnya mengeras.

“Yipu efe gi,” katanya. Lepas pakaianmu. Aku memandangnya, terkejut, tapi pelahan aku menanggalkan pakaian. “Semuanya,” katanya saat melihat aku masih mengenakan celana dalam. “Duduk di tempat tidur, buka kakimu.”

Jantungku berdegup kencang di telingaku. Aku duduk di tempat tidur, membuka kaki lebar-lebar. Dia mendekat, berlutut di depanku, dan aku melihat apa yang dipegangnya. Ose Nsukka, cabai kering yang pedas dan melintir kiriman Mama Nnukwu dari Nigeria, dalam botol-botol kecil yang awalnya berisi kari atau timi. “Ibu! Jangan!”

“Kamu lihat cabai ini?” tanyanya. “Kamu lihat? Ini yang mereka lakukan pada gadis-gadis liar, ini yang mereka lakukan pada gadis-gadis yang tidak menggunakan otak di kepala mereka, tapi yang ada di antara kaki mereka.”

Dia mendekatkan cabai itu, begitu dekat, sehingga aku mengompol seketika, merasakan kasur yang kududuki hangat dan basah. Tapi dia tidak memasukkannya.

Dia berteriak dalam bahasa Igbo. Aku memandanginya, melihat mata arangnya berkilau oleh air mata, dan aku berharap aku adalah Cathy. Ibu Cathy meminta maaf setelah menghukum Cathy. Dia menyuruh Cathy ke kamarnya dan mengurungnya selama beberapa jam atau paling lama sehari.

Besoknya, Matt berkata sambil tertawa, “Ibumu membuatku ngeri tadi malam. Dia benar-benar Afrika gila!”

Bibirku rasanya terlalu kaku untuk tertawa. Dia memandangi gadis lain saat kami bicara.[]

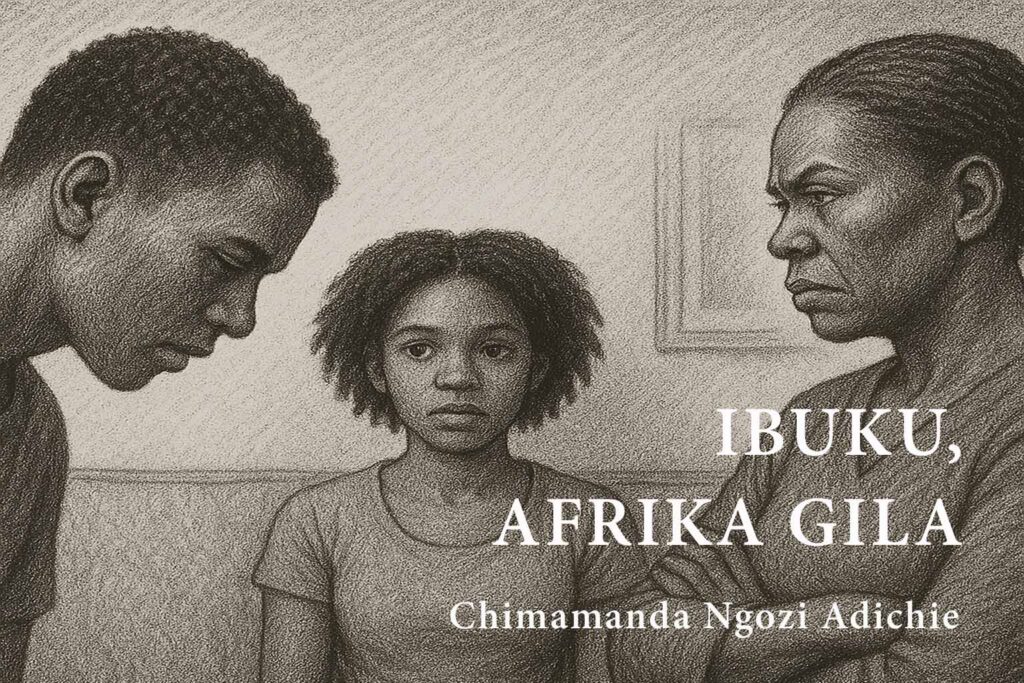

*) Diterjemahkan oleh A.S. Laksana dari “My Mother, the Crazy African”, dalam kumpulan One World: A Global Anthology of Short Stories.

Chimamanda Ngozi Adichie lahir pada 1977 di Enugu, Nigeria. Ia belajar kedokteran dan farmasi di Universitas Nigeria sebelum pindah ke Amerika Serikat untuk mempelajari komunikasi dan ilmu politik di Eastern Connecticut State University. Ia meraih gelar MA dalam Penulisan Kreatif dari Universitas Johns Hopkins, Baltimore, dan MA dalam Studi Afrika dari Yale. Ia memulai dengan menulis puisi dan satu drama, dan kemudian menerbitkan beberapa cerita pendek di jurnal sastra dan memenangkan berbagai penghargaan kompetisi.

Novel pertamanya, Purple Hibiscus (2003), memenangi Commonwealth Writers Prize 2005. Novel keduanya, Half of a Yellow Sun (2006), yang berlatar sebelum dan selama Perang Biafra, memenangi Orange Broadband Prize for Fiction 2007. Cerpen “My Mother, the Crazy African” diterbitkan pertama kali secara online di In Posse Review. Chimamanda bersama suami dan ketiga anaknya lebih banyak tinggal di Amerika Serikat. Ia tetap warga negara Nigeria dan berstatus permanent resident di Amerika Serikat.

Leave a Reply